口腔癌個人化復健計畫 協助病友重建新生活

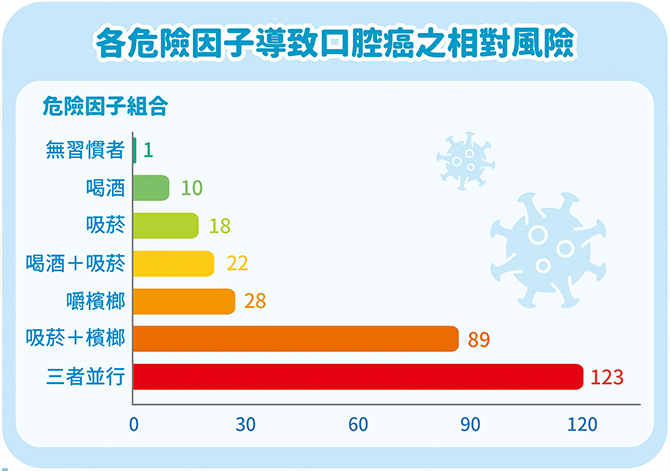

「口腔癌」,在國人10大癌症發生率及死亡率排序第6,每年約8,000名新發生個案,並有3,000人因口腔癌死亡,對國人影響甚鉅。口腔癌初期會以無症狀呈現,但是晚期口腔癌則因為影響咀嚼消化、吞嚥、語言溝通、呼吸等功能與外觀,容易造成病人營養不良與反覆口腔炎性反應的合併症,以及出現嗆咳與頸脖肩、口腔清潔不易等問題,進一步加劇影響生活品質。口腔癌患者約95%為男性,且集中在54至55歲間正值生命黃金期的中壯年人口,柳營奇美醫院教學中心主任暨牙醫部部長蔣維凡據其每年照護逾百例的嘉南地區病患經驗為例,他們多數從事農漁牧業,由於每日清晨即從事戶外工作,為禦寒提神在20多歲即養成檳榔菸酒習慣,經由30年致癌物不斷刺激後發病,相對其他癌症約提早10年。口腔癌術後外觀明顯改變,加上飲食困難與語言溝通不易,需要透過復健改善,但是病患在養家活口與保留工作職缺的壓力下,大多無法即時開始復健,延遲至咀嚼吞嚥障礙相關症狀出現已難回復。

為提供跨團隊陪伴病友,共同迎向術後重建身心的癌後新生活,衛福部委託專業團隊,自2023年開始辦理口腔癌個案個人化復健模式發展試辦計畫,以口腔顎面外科醫師、護理師、語言治療師、物理治療師、社工師為核心組成跨專業團隊,藉由設計一套居家復健模式結合現行復健與營養的治療,期許在各界的努力下,協助病患邁向健康「癌後新生活」。