特需兒視覺問題 與腦部發展缺陷相伴

臨床顯示中度和重度障礙的特殊需求兒童及青少年,比一般孩少更易發生視覺問題,臺大醫院眼科部主治醫師侯鈞賀解釋,由於腦性麻痺或基因遺傳等原因,影響腦部發育造成智能障礙、多重障礙者。其腦部發展缺陷常會引起視覺缺損的發生,因為處理視覺相關訊息的細胞占大腦約7至8成,同時視覺刺激也會牽涉到腦部的發展。

這些孩子的視力問題主要有屈光異常,像是高度近視、遠視或散光度數,還有斜視、追視能力不佳、眼前震顫、視野受限等問題。但常因專注處理本身身心障礙的問題,以致忽略視覺功能障礙,甚至錯過黃金治療期。

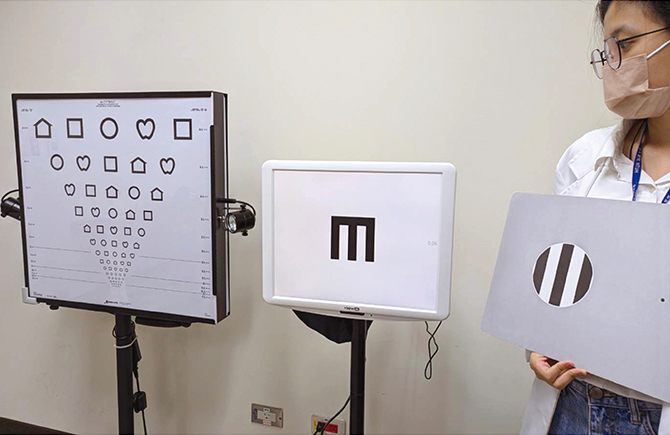

侯鈞賀強調,由於特需兒有視覺障礙的比例較高,且不易被察覺,更應盡早接受視力篩檢。但實務上特需兒較難配合維持固定坐姿與視線,或囿於其認知與溝通能力不足,也無法運用一般的C、E視標測定視力,需要花更長時間以及更多資源,幫助這些孩子進行檢查與復健,因此衛福部推動「特殊兒童及青少年視覺復能計畫」。